★令和7年度の活動★

これまでの経過、取組など

①京都伝統文化の森推進協議会

②東山での取組

③もっと詳しく知りたい方へ

★令和7年度の活動★

東山における多様な主体の参画を促す取組(自然観察会)

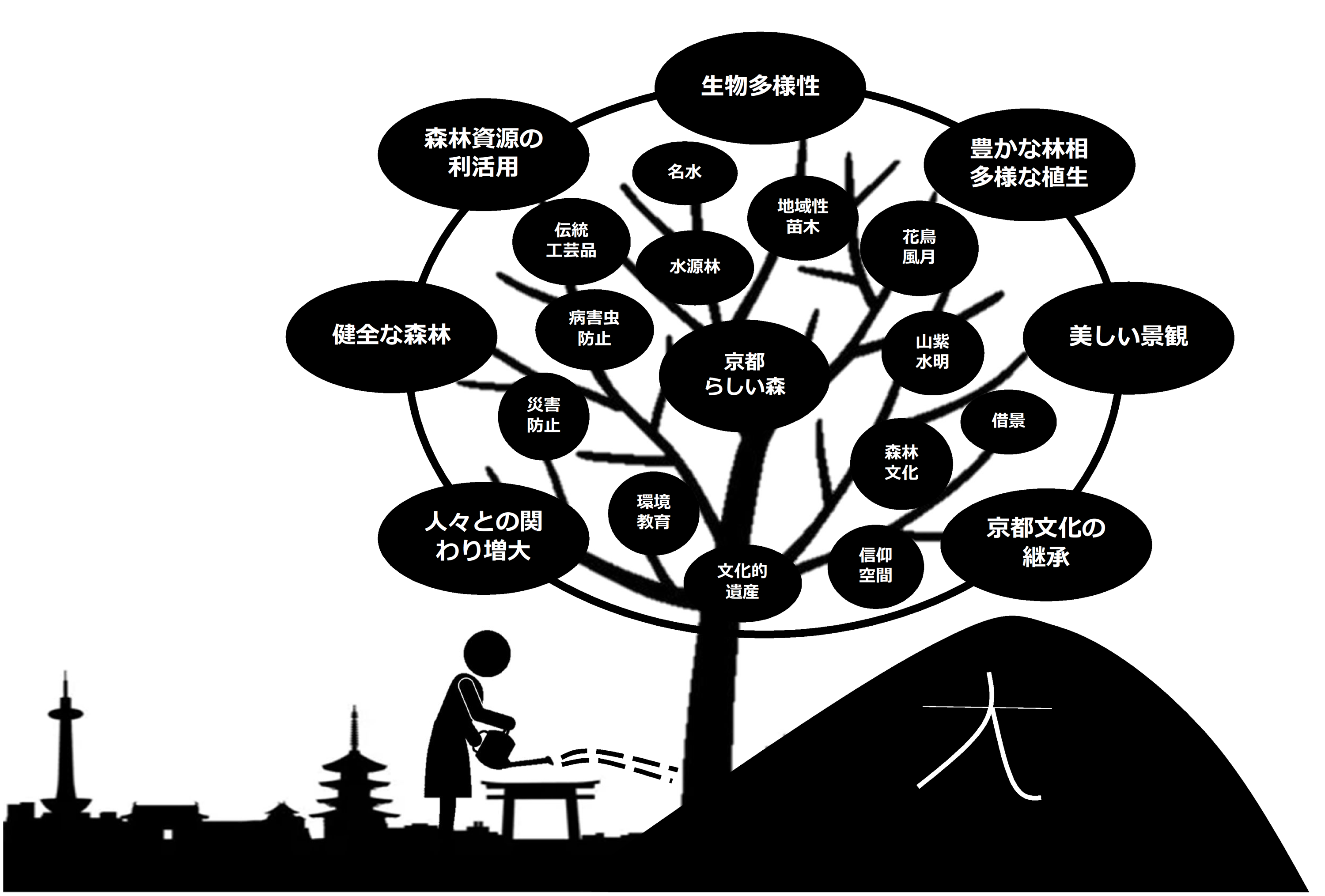

京都盆地を取り囲む京都三山は、京都の歴史や文化と深くつながり、人が森と関わることで京都らしい景観を維持してきました。しかし、人と森林の関係が疎遠になったことで、森林植生の変化が進み、今、森林景観が大きく変化しつつあります。

この度、京都三山の1つである「東山」の自然を知り、多様な生きものと触れ合うことで、さらに森に興味を持ち、関わる人を増やすための自然観察会を開催します!

令和7年度の申込受付は10月17日(金)で終了しました。

たくさんのお申し込み、ありがとうございました。

お申込みいただいた方々には、御登録いただいたメールアドレスに10月22日(水)を目途に当落の結果を通知いたします。10月23日(木)までに当落結果のメールが届かない場合は、大変お手数ですが京都市環境保全創造課(TEL:075-222‐3951)までお問合せいただきますようお願いいたします。

観察会の概要

森の専門家のガイドのもと、秋の森を楽しみ、植物や野鳥などの身近な生きものを観察します(粟田口から東山山頂公園まで往復軽登山)。

1 開催日時

令和7年11月1日(土)午前9時~午後1時

2 開催場所

京都一周トレイル 東山コース(粟田口~東山山頂公園)

※集合・解散は粟田神社鳥居前(東山区粟田口鍛冶町1)

3 講師

久山 喜久雄 氏(フィールドソサイエティー 代表)

貫名 涼 氏(京都大学大学院 地球環境学堂 景観生態保全論分野 助教)

4 定員

30名(応募者多数の場合は抽選)

5 対象

小学生以上

※小学生は保護者同伴が必須

6 参加費

無料

- 観察会の様子

- 東山山頂公園

参加申込 ※申込期間は終了しております。

1 受付期間

令和7年9月19日(金曜日)~令和7年10月17日(金曜日)

2 申込方法

申込フォーム(https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=10401)からお申込みください。

備考

応募者多数の場合は、抽選を行い、令和7年10月22日(水曜日)を目途に当落を通知します。当日の詳細は、別途当選者に御連絡いたします。

雨天時など、状況に応じて中止又は内容を変更する場合があります。中止の場合、前日午後5時までにメールで御連絡いたします。

これまでの経過、取組など

①京都伝統文化の森推進協議会

京都の市街地は、東山、北山、西山の「京都三山」に囲まれています。京都三山は、いのちの源となる水や薪炭材などの資源をもたらし、麓では信仰空間が形成され、山紫水明の景観が人々の美意識を支えてきました。平安京以来、1200年の歴史と文化を育んできたといえます。

京都伝統文化の森推進協議会は、地域と学識者、寺社、企業、行政等が参画し、2007(平成19)年に設立しました。

②東山での取組

東山との関わり

比叡山から伏見稲荷大社がある稲荷山に至る東山三十六峰の山々とその麓を範囲とする「東山」。このエリアには、室町時代の東山文化を代表する銀閣寺や修学院離宮、五山の送り火の一つの大文字、桓武天皇が京を都と定めた場所である将軍塚、清水の舞台で有名な清水寺など、多くの名所・旧跡が連なり、多くの伝統と文化を育んできました。

京都一周トレイルの東山コースや多くの登山道もあり、近年は京都の歴史文化を味わうことができるハイキングコースとしても、国内外から多くの人が訪れる場所となっています。

しかし今、倒木や森林病害虫の被害を受けた箇所が少なくありません。京都伝統文化の森推進協議会の主な活動フィールドである高台寺山国有林では、このように倒木や森林病害虫の被害を受けた跡地に常緑広葉樹であるシイが鬱蒼と茂り、林内に光が十分に届かず、草本や次世代を担う稚樹が育ちにくくなっています。また、人が手を付けなくなったことにより、不法投棄も目立ちます。

この状態を放置すれば、人々が山に親しみを感じなくなり、京都らしい山紫水明の景観も損なわれてしまいます。そこで、この場所から健全な森林に回復させ、人々との距離が再び縮まり、京都の文化を次世代にしっかりつなげる森づくりを進めたいと思います。

森づくりの進め方

森林の機能は様々ですが、「生物多様性の回復」の視点からは、景観として美しく、多様な生きものを育む植栽を心がけています。春には森を彩る花木、夏には緑豊かな広葉樹、秋には鮮やかに色付く落葉樹、冬には雪に映える針葉樹、鳥たちの好む実を付ける樹木など、様々な樹種を組み合わせることで、四季折々に表情を変える魅力的な景観が育まれます。

そして、そのように形作られた多様な植生の森は、多様な昆虫や鳥、小動物たちの棲み処となります。様々な環境が混在すること、そして生きものたちの餌となる木の実や草花などが育つことで、生物多様性の高い森を維持することができます。

本来の森としての機能を守りながら京都の町に相応しい景観を再生します。

これまでの活動

令和5~6年度の活動について、以下のページに掲載しています。

今後の進め方

森の「いのち」を守ることは、生きものが住みやすい環境を作り出すことです。それは、巡りめぐって、京都の文化を守ることに繋がります。

イメージ図

イメージ図森づくり施業だけでなく、京都の森と文化の繋がりを楽しく学べるセミナーの開催などを通じ、より多くの人々に、さまざまな生物が育まれる森づくりに少しでも関心を持っていただけるよう取り組んでまいります。

③もっと詳しく知りたい方へ

私たちの取組やイベント情報などについて、ホームページにて紹介しています。

東山の森づくりによる生物多様性保全

京都市が令和3年に策定した「京都市生物多様性プラン(2021-2030)」では、令和12年(2030年)までの4つの目標を掲げています。「東山の森づくり」は、特に目標1「京都らしさを支える生物多様性の持続可能な利用を図る」の施策「文化を支える生物資源の持続可能な利用」及び目標2「生息・生育地と種の多様性を保全・回復する」の施策「里地里山の保全・回復」に大きく貢献する活動です。 また、関連する取組を一体的に進め、相乗効果を図る「推進プロジェクト」にある「恵み豊かな森づくりプロジェクト」の一つとして推進しています。

2.jpg)

-300x225.jpg)